Oui ben cette fois c'est pas moi qui ait commencé, m'sieur !

« Les SJW peuvent-ils ruiner une licence ? », titre cette semaine la dernière vidéo à 156k-vues de MJ « Fermez-là », célèbre Youtubeur de l'ex-écurie VoxMaker (l’Ermite Moderne, Taï Reflection, ...), connu pour ses coups de gueule à répétition. L’occasion pour nous, mais surtout pour moi, de conclure une bonne fois pour toute sur ce sujet qui fâche (no pun intended) auquel j’ai accordé, je le réalise rétrospectivement, trop de temps, d’énergie, d’importance et de posts blog.

Il ne sera pas question ici de s'interroger sur la pertinence des arguments dudit MJ ou sur la qualité de son travail, dans la mesure où je n’ai jamais été capable de tenir plus de quarante secondes devant ses vidéos et où c’était déjà héroïque de ma part : un vidéaste qui se pose en arbitre universel, détenteur d’une vérité absolue ne souffrant aucune contradiction (« fermez-la ! ». Tout est dit), mais dont la rigueur argumentative est si lacunaire qu’on se surprend à vouloir le contredire MÊME quand on est d'accord avec la position qu'il défend, ça parle de soi-même.

Ceci étant, il me paraît (relativement) intéressant de partir de son questionnement et d'essayer d'y apporter une réponse distanciée, peu importe ce qu’on colle derrière ces initiales (Social Justice Warriors, Millenials, Woke, Alt-Left, Snowflakes, Bobos, le nom importe moins que la réalité qu’il désigne, laquelle se définit moins par les causes qu’elle défend que par la manière dont elle s’avise de le faire - et par extension, ses comportements dans l’espace virtuel...). Or puisque MJ illustre sa « démonstration » avec (ô surprise) une photo de la saison 11 de Doctor Who, et que c'est un peu mon obsession du moment (ça n'aura échappé à personne en général, et aux gens qui ne m’aiment pas en particulier - ces derniers étant paradoxalement mes derniers lecteurs), autant rebondir là-dessus et (s’en) faire un exemple.

A la question qu’il pose, le Youtubeur répond (sans surprise) par la négative, pour faire plaisir à son public, pour faire grimper son compte Tipeee, pour se parer des attributs de la vertu, ou peut-être même parce qu'il y croit, qui sait? !

Toujours est-il que d'une certaine manière, il n'a pas tort. Ce n'est pas l'aspect « SJW » qui ruine Doctor Who, actuellement. C'est la nullité abyssale des scénarios, des dialogues, des personnages et finalement de la plupart des acteurs compromis dans cette pantomime (acteurs qui, ma foi, sont peut-être mal dirigés, et n'ont de toute façon pas grand chose d'intéressant à jouer).

Voilà ce qui ruine cette saison 11.

Le fait que le Doctor soit une femme ? Franchement ? Ça n’a pas d’importance (dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs, et c'est bien là le drame de cette décision opportuniste, mais c’est un autre débat).

La tartine moralisatrice, ici, fait office de « cerise sur le gâteau ». A elle seule, elle n'aurait pas suffi à en gâcher le goût, si les intrigues étaient bien structurées et si ceux qui les écrivaient avaient de la place dans leur crâne pour autre chose que leur ego démesuré. Hélas, les choses étant ce qu’elles sont, la maladresse de cette volonté didactique achève la série à coups de balles dans le pied.

Même constat au sujet du dernier Ghostbusters, d’ailleurs. Est-ce que c'est le choix d'un casting 100% féminin qui a « ruiné le projet » ? Bien sûr que non. C'est la nullité du script, le mercantilisme de l’entreprise, les erreurs de casting ou de direction d’acteurs (car comment expliquer que ces actrices livrent des performances honorables - voire éblouissantes, et là je pense à Melissa Mc Carthy dans The Nines - en d’autres circonstances ?).

Comme disait Magritte : "ceci n'est pas un cliché sexiste"

(c'est du second degré, allons. Vous alors. Vous êtes tellement à fleur de peau...)

Maintenant, est-ce que cela suffit pour nier qu'il y a un problème « SJW » dans l'écriture de ces fictions ? Pas davantage.

Prenons l’exemple de Vertigo, qui fut un label de comics subversif et d'avant-garde en son temps (publiant notamment ce chef d'oeuvre intemporel qu'est The Sandman), et qui a récemment créé une collection spéciale orientée « justice sociale », dont les pitchs semblent avoir été écrits par Twitter en personne tant ils ressemblent au résultat d’un bingo au second degré.

« Vous qui cherchez de la finesse, semblent-ils mettre ouvertement en garde les lecteurs, perdez toute espérance »… alors que The Sandman, pour ne mentionner que lui, explorait déjà nombre de thématiques sociales fortes (et avec quel impact sur le lecteur !) sans avoir besoin pour autant de le revendiquer ouvertement ou d’en faire sa ligne directrice. En soi, ces thématiques ne sont pas honteuses ou tabou, elles ont droit de cité dans les œuvres de divertissement populaire. Mais est-il déplacé d’attendre des artistes dont c’est le métier un travail qui ne serait pas froidement mécanique, littéral, sans autre portée qu’une simple transposition de ce qu’on peut lire sur les réseaux sociaux, dans un cadre-prétexte porte par des personnages-prétextes qui n’existent que pour incarner un message explicité dès le résumé du récit ? Quelle place laisse-t-on encore à la réflexion, à l’investissement émotionnel, au processus identificatoire, à l’analyse et à la maturation, quand la conclusion est donnée avant-même qu’on se lance dans la lecture ? A croire qu'on ne veut pas que les gens réfléchissent, mais juste qu'ils réfléchissent comme nous...

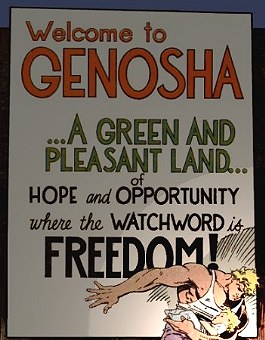

Dans le même ordre d’idée, mais à l’opposé, remontons encore dans le temps (ça fera plaisir au « Doctor ») et revenons aux fondamentaux - c’est-à-dire aux X-Men.

RT si toi aussi, en voyant cette image, tu t'es mis à entendre le générique de l'animé.

Un titre créé dans les années 60, old school à souhait ; et pourtant, d'une certaine manière, il s’agit déjà d’une BD « woke » à fond les collants, puisque pour la première fois de l'Histoire (à ma connaissance, du moins), des récits de super-héros servaient à autre chose qu'à de la propagande patriotiste ou du divertissement à l’état pur. Au fond, ça restait de l’entertainement, bien sûr, mais on trouvait un vrai message de tolérance au-delà, une vraie défense de la différence au sens large - laquelle était parfaitement inclusive, en ce sens qu'elle englobait TOUTES les différences sans les distinguer ni les nommer. Couleur de peau, autisme, religion, orientation sexuelle, toutes les différences et les stigmatisations pouvaient égalitairement s'y retrouver. Comment ne pas y voir de la justice sociale avant l’heure ?

A ceci près que l’approche était plus subtile, plus nuancée, moins exaltée et surtout moins propagandiste. Il ne s’agissait pas d’enfoncer un message dans la tête du lecteur à coups de pioche narratifs ou de ne prêcher que des convertis en laissant tous les autres sur le côté. L'idée, alors, c'était : « on va divertir les gens et si on peut leur apporter un petit quelque chose en plus, si on peut les faire réfléchir ou leur apporter un soutien symbolique, c'est tout bénèf' ». Et ça fonctionnait. J'étais à l'école primaire quand l'arc Genosha a été publié dans Special Strange et ça a profondément marqué le petit garçon que j'étais alors, qui rêvait comme les autres d'avoir ses propres super-pouvoirs : « comment ? Ces gens ont des rayons optiques ou des ailes dans le dos, et ils veulent s'en débarrasser pour être normaux ? On les enferme dans des camps pour ça et on traque ceux qui ne s'y rendent pas volontairement ? On leur fait subir des opérations douloureuses pour – soi-disant - les guérir ? On les traite comme du bétail ou des monstres ? ».

Pas une ligne de dialogue, à peine deux personnages en retrait, et pourtant tout est dit.

Nul besoin de discours lénifiants, de leçons de six pages beuglées au mégaphone pour s’assurer que le lecteur aura bien compris le message : même pour un enfant de dix ans, le propos se suffisait à lui-même, et celui que j'étais en a mûri d'autant.

Là encore, pas besoin de texte. L'image parle pour deux, et n'en est que plus percutante.

A contrario, aujourd'hui, le mot d’ordre serait plutôt (et là on en revient à Doctor Who, DC Vertigo et tant d'autres productions actuelles) : « on va faire la morale aux gens et si on peut les divertir en plus, c’est tout bénèf’ ? ».

Or si le résultat visé reste le même, le rapport auteur-lecteur change de façon radicale (dans tous les sens du terme). Là où les auteurs des X-Men instauraient une relation horizontale de respect, d’égalité et de confiance réciproque, traitant le public comme leur égal, leurs homologues du XXIème siècle optent pour un rapport vertical, une dynamique descendante par laquelle ils doivent « éduquer » leur lectorat (« éclairer », si l’on préfère) et par-là même, lui permettre de s’élever « au même niveau que lui ». Non content d’être profondément condescendant, ce positionnement paternaliste (un comble !) infantilise le lecteur-spectateur en lui mâchant le propos et en régurgitant ses doubles sens, lui proposant une pensée sur rail digne du pire des walking simulators (de crainte qu’il ne passe à côté, sans doute, ou qu’il n’en arrive pas aux mêmes conclusions que lui).

Plus dramatique encore : le procédé ne peut fonctionner en l’état, pour des raisons psychologiques toutes simples, qui n'auront pas échappé aux plus sensés d'entre nous… Rien de complexe ou d'opaque pour les néophytes, plutôt de ces bonnes vieilles portes ouvertes qu'on se plaît à enfoncer de temps en temps. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez les fois où vos professeurs vous ont fait la morale, ou vos parents, ou l'épicer, qu'importe, mais ce n'est pas forcément le genre de discours qui vous place dans un état de réceptivité propice aux remises en question. Déjà quand on avait six ans et qu'on y avait droit à la fin des épisodes de Mask ou de l'Inspecteur Gadget, on avait l'impression d'être pris pour des débiles et ça nous pompait l'air, ce n'est pas pour faire le dos rond vingt ans plus tard en se disant que si, quand même, c'est bien utile de savoir qu'il ne faut pas boire l'eau de javel de papa et maman.

Or si une telle méthode réussit à s'aliéner un cœur de cible pourtant habitué à ce qu'on le prenne de haut, comment pourrait-il trouver une oreille plus attentive du côté des adultes, qui ne sont plus nés de la même limonade ? A l’inverse, en procédant ainsi, on braque les gens d’emblée et on entretient le problème au lieu de le régler, se garantissant par là-même d'avoir éternellement de nouveaux ennemis à combattre sur les réseaux sociaux (au point qu'on se demande si pour certaines personnes, ce n’est pas le but inconscient… car après tout, ça occupe et ça valorise, on en a tous fait l’expérience un jour, moi le premier).

Est-ce à dire qu’il ne saurait y avoir d’œuvre engagées, dont le message serait la raison d’être ?

Non plus.

Ceux qui auront des doutes seront bien inspirés de lire Tokyo Babylon (les autres aussi, d’ailleurs), célèbre shojo manga en sept volumes qui s’impose comme l’un des titres les plus marquants des années 90 (pour ne pas dire comme un incontournable, toutes époques confondues). Difficile en effet d’imaginer plus « SJW avant l’heure » que ce récit du Studio Clamp, dont le projet premier y est affirmé sans détour, un peu à la manière de DC Vertigo mais de façon plus exhaustive : traiter des problématiques propres à la vie japonaise de l’époque, sans détours, partis-pris, tabous ni concessions (qui n’ont jamais été dans les habitudes dudit Studio ; au point que la publication de son titre majeur - X/1999 - est bloquée depuis le début des années 2000, à deux tomes de la fin, pour cause de désaccord avec l’éditeur).

Thérapie par l'absence.

Chaque chapitre est alors l’occasion de développer un thème « lourd », douloureux, avec une justesse de ton, une sensibilité et une absence de manichéisme rares (sans pourtant jamais se montrer verbeux ou élitiste, loin s'en faudrait. Ce qui se conçoit bien s’y énonce clairement - et pour tous les publics). On n’y juge pas. On donne à voir, on donne à vivre, et on laisse le lecteur libre de condamner ou d’absoudre, de comprendre ou de s’indigner, à sa convenance. On peint l’horreur et on la place en perspective. On y parle pour les bourreaux et pour les victimes, qu’on confronte dans leurs prisons morales respectives. Et là encore, ça fonctionne. Le lecteur en ressort dévasté, littéralement - avec les joues en vigilance orange pour risque d’inondations (c'était mon cas ado, c’est toujours mon cas aujourd’hui, et tant pis si ça fait de moi un babtou fragile).

De droite à gauche, on te dit !

(Notez que nous sommes en 1992, bien avant que l'usage d'internet se démocratise).

Le propos est d’autant plus fort qu’il refuse la caricature, le jugement de valeur, le didactisme mal placé - tout comme il refuse de réduire la souffrance humaine à une simple affaire de bien et de mal, de bon et de mauvais - de sorte que l'oeuvre me hante encore comme au premier jour, et que j’ai la peau qui chauffe encore de la baffe qu’elle m’a collé jadis. Non seulement l’aspect « SJW », ici, ne ruine rien, mais au contraire, il élève le récit autant que le lecteur - la différence tenant à l’état d’esprit des auteurs et à leur refus de s’en tenir à une thèse dépourvue d’antithèse, ou de tomber dans le piège du procès d’intention.

Impossible également de ne pas évoquer le cinéma de Mamoru Oshii, et tout particulièrement le traitement honteux qui fut infligé à son Patlabor 2 lors de sa première édition européenne. Parce qu’au fond, Mamoru Oshii aussi, nous pouvons l’envisager comme un précurseur de ce mouvement-qui-n’en-est-pas-vraiment-un (en ce sens qu’il n’a pas de structure véritable) - et pas seulement à cause de son héritage gentiment anar’ ou de sa participation aux révoltes étudiantes des années 70 (auxquelles il consacre son roman « la Nuit des Prédateurs »). Les longues diatribes sentencieuses et hyper-référencées sont vite devenues sa marque de fabrique, au même titre que les landscape silencieux au rythme des synthés de Kenji Kawai (au mépris de tout ce que des Lavandier ou des Mac Kee professent en matière d’écriture scénaristique). C’est précisément ce qui contribue à rendre son travail aussi riche et fascinant (abscons, peut-être, pour une partie du public, mais moins par sa volonté de faire réfléchir que par le niveau de la réflexion qu’il essaie d’inspirer).

Les gilets jaunes before it was cool.

Parce que voilà, d’accord, il se les autorise en plein, le père Mamoru, les fameux pavés de textes assénés au marteau-pilon, mais enfin, il faut la suivre, sa pensée, aussi, on est loin des sophismes populistes ou de la simple thèse spectateur-friendly, loin de Ghostbusters 2000-truc, loin des comics DC Vertigo, loin de Doctor Who saison 11, loin de cet article écrit à l’arrache - et au risque d’en fâcher certains (pour changer), loin de ce que vous postez sur Twitter.

Il faut se faire une raison.

Je ne suis pas Mamoru Oshii, vous n’êtes pas Mamoru Oshii, Paul Feig n’est pas Mamoru Oshii, Chris Chibnall n’est pas Mamoru Oshii, vos youtubeurs préférés ne sont pas Mamoru Oshii non plus et même Mamoru Oshii, il lui arrive de ne pas être lui-même de temps en temps. Or il faut s’appeler Mamoru Oshii, a minima, pour pouvoir réussir de pareils tour de force sans tomber dans le piège de la caricature.

En d’autres termes : pour pouvoir s’aventurer sur ce terrain intellectuel, il faut en avoir les moyens, le bagage, l’ouverture - ne serait-ce que la capacité, déjà ; et il y a une grosse différence entre posséder ces prérequis (pour de vrai) et en avoir l’impression, juste parce qu’on ne fréquente que des individus du même niveau intellectuel que nous. Nous ne sommes pas tous égaux face à l’intelligence (et oui, absolument, je vous arrête tout de suite, ça vaut aussi pour moi. La première intelligence, justement, c’est d’avoir conscience de cet état de fait) ; si bien que la quantité n’est gage de rien, et sûrement pas de qualité. Autant de disparités qu’on pourra compenser par la méthode, la rigueur, l’étude, la dialectique - soit : des efforts, et certainement pas en claquant des doigts ou en cliquant sur retweet.

Quand Mamoru Oshii étudie les conséquences sociétales de l’hyper-urbanisation dans Patlabor 1, ou quand il s’interroge sur le modèle économique des sociétés occidentales dans Patlabor 2, une fois de plus, il donne à voir, à réfléchir, il ne juge pas, il illustre, il met en scène et puis baste. Il ne réduit pas non plus ses problématiques à quelques images d’Epinal pour être sûr que les spectateurs comprennent - et au-delà pour qu’ils lui donnent raison. Il n’a rien à vendre, le père Mamoru. Il fait son truc comme il veut quand il veut, en autiste, et si tu suis, tant mieux. Si tu ne suis pas, ça ne l’empêchera pas de dormir. Il ne va pas brader sa rigueur argumentative pour quelques likes de plus. Tant qu’il a son basset, il est heureux.

On ne peut pas en dire autant de ceux qui se sont chargés de la première adaptation européenne chez Manga Video ; qui n’ont (semble-t-il) pas beaucoup apprécié l’implicite de ses positions - lesquelles mettaient l’ensemble des sociétés industrialisées dans le même sac, France et Japon compris. En conséquence de quoi se sont-ils octroyé le droit (hallucinant) de réécrire certains passages à leur convenance (en plus d’ajouter des injures, de réécrire la Bible et d’accélérer la vitesse de défilement de l’image pour réduire le film de vingt minutes), de façon à nous absoudre et à rejeter les torts sur l’Amérique et le Japon (histoire de leur apprendre un peu à la ramener, à ces « sales niakoués »). Sans doute leurs convictions personnelles avaient-elles été heurtées par les leçons de morale d’Oshii (comme quoi, Obispo à tort : « donner », ce n’est pas comme « recevoir »), précisément parce que celles-ci ne divisent pas le monde en deux catégories : les « bons » (nous) et les « mauvais » (eux), et parce qu’elles nous mettent collectivement face à nos responsabilités, sans nous chercher (ni se chercher) d’excuses. De quoi fâcher quelques papes de la bien-pensance et pères la vertus autoproclamés, persuadés que « l’enfer, c’est les autres ».

"Au fait, Capitaine ! Je vous ai pas dit qui étaient nos alliés ?"

Alors que le film s’interrogeait initialement sur la différence morale entre « guerre juste » et « paix injuste » (une problématique passionnante autant que nécessaire), en substance, on est passé manu militari de « notre paix (sous-entendu : notre confort) est construit sur les guerres des pays de l'hémisphère sud, dont nous profitons à notre manière » à « notre paix est construite sur les morts de la Seconde Guerre Mondiale par la faute des Américains opportunistes et des Allemands nazis - qui étaient nos alliés, Capitaine ! » (genre « ha oui, tiens, pardon, tu fais bien de me le rappeler, Arakawa, j’avais complètement zappé ça »). D’un côté, nous avons une réflexion somme toute relativement poussée en contexte Patlabor (après avoir regardé la série le mercredi aprèm’ au Club Dorothée, le contraste était susceptible de piquer un peu - mais dans le bon sens), forte d’un propos qui ne fait ni dans le consensus, ni dans le jugement facile, et n’hésite pas à incriminer son auteur autant que n’importe lequel d’entre nous (ce dernier reconnaissant par-là même faire partie de ce qu’il dénonce). De l’autre, nous avons une pseudo-réflexion qui au final, n’est qu’une leçon d’Histoire niveau collège (« ha mais merci Arakawa, je suis haut gradé des forces de Police japonaises, mais j’avais complètement oublié Hiroshima dis-donc, quelle tête en l’air je fais ! »), visant à rejeter les torts sur de grands boucs émissaires (les Américains en tête, comme quoi rien ne change) de façon à dédouaner notre Europe moderne (et nous-mêmes, par ricochet), s’exclure de la réflexion initiale (dont il ne reste plus grand-chose) et ne pas avoir à faire face à nos contradictions. Tout ça parce que comme Clamp et à l'inverse des artistes se revendiquant « SJW » (ou apparentés), Mamoru Oshii n’a pas désiré livrer une réflexion unidimensionnelle et partisane, ni brosser « un certain public » dans le sens du poil en échange de quelques faveurs. En lieu et place, il a mis l’accent sur l’ambiguïté de nos valeurs morales et sur une réalité en nuances de gris plutôt qu’en noir et blanc : réalité au sein de laquelle nul n’est innocent.

L’aplomb et l’arrogance avec lesquels le script originel a été charcuté n’en sont que plus glaçants : refusant d’accepter cette ambiguïté, d’obscurs quidams ont jugé bon de modifier radicalement le propos d’une œuvre qui n’était pas la leur, comme s’ils en avaient le droit moral, au prétexte qu’elle ne correspondait pas à la haute idée qu’ils avaient d’eux-mêmes et de la société dans laquelle ils vivaient. Et quoi de plus simple pour ce faire que de lui coller l’étiquette « nazi », de la même façon qu’on sort les stickers « alt right », « sexiste », « raciste » et compagnie à la moindre contradiction sur le net (ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de nazis, de gens d’extrême droite ou de sexistes sur le net, bien entendu. L’erreur - volontaire - consiste à leur assimiler toute contradiction potentielle).

Et même sans aller aussi loin : dans un registre similaire, on sera consternés de constater qu’Einhander, en une ligne, arrive à être plus percutant, plus intelligent et plus propice à la réflexion que maintes œuvres actuelles, ouvertement revendiquées progressistes.

La main sur le vaisseau est la main qui dirige le monde.

Alors qu’au fond, bon, Einhander, ce n'est qu’un shoot-them-up, où on passe notre temps à tirer sur des vaisseaux spatiaux, pas un indé en pixel art. Sauf qu’après avoir vidé soixante millions de chargeurs en hurlant comme un dératé (et avoir triché sur les paramètres pour voir le bout du jeu), on en arrive au dénouement et cette phrase à la fois simple (simpliste, même), mais tellement riche d’implications : « et alors, j’ai réalisé que la seule raison de la guerre, c’était la guerre elle-même ». Pas « cette » guerre. « La » guerre. Pas besoin de plus, de grands discours, de cinématiques interminables, de séquences FMV avant chaque boss avec Usul pour t’expliquer en quoi ton ennemi est Marxiste-Léniniste, non. Cette seule conclusion suffit. Le joueur l’envisage en perspective du pitch du jeu (à bout de ressources, les colons lunaires déclarent la guerre aux terriens qui leur refusent le droit du sol), il fait le lien avec les décors désolés que son appareil vient de traverser (la terre n’est plus qu’une planète désolée, en ruine, l’air n’y est plus respirable, on est loin de l’El Dorado promis par le Haut Commandement - et de son histoire de « terriens qui vivent dans l’opulence pendant que les luniens meurent de faim »).

Une fois de plus, les apparences sont trompeuses...

Ainsi comprend-il que oui, la guerre entre la terre et la lune n’existe que pour exister : parce qu’elle permet aux deux gouvernements de diriger la rancœur de leurs peuples respectifs vers un adversaire diabolisé, parce qu’elle leur permet de leur faire croire à un possible avenir meilleur, ce qui leur permet de mieux vivre au quotidien et de rester productifs tout en rêvant des jours meilleurs, et aussi parce que les combats entraînent des bénéfices technologiques et financiers... si bien que finalement, l’intérêt de ceux qui donnent les ordres n’est pas de mettre fin au conflit, mais de l’entretenir le plus longtemps possible. Le tout, lâché en une ligne, au terme d’un jeu de bourrin. A l’opposé, qui se souviendra des statistiques sur les enfants à la rue, balancée à l’arrache comme une vulgaire ligne de tuto au début de Spider-Man PS4 ?

Dans le même ordre d'idée, on pourra bien penser ce qu'on voudra d'Hideo Kojima, on mesurera l'écart qui peut exister entre le fameux sous-texte « prophétique » de Metal Gear Solid 2

(prophétique, puisque osant l'universel, et donc l'intemporel)

et ce screenshot d'Iconoclast (qui ne remet pas en cause sa qualité de jeu par ailleurs) : screenshot ancré dans son époque, et donc idéologiquement périssable, dont on ne sait s'il trolle salement ou s'il soutient la cause (un comble, encore !).

Mais alors c'est du troll ou pas ? Parce que si oui, c'est quand même violent !

On objectera volontiers que les deux ne sont pas comparables (et c'est vrai, je l'admets, le parallèle est injuste, mais c'est tout ce que me permet ma piètre culture « Jeu Vidéo »), il n'empêche que les deux titres ont un message à faire passer : or en termes de propos, de portée ou de résultat, on ne joue clairement pas dans la même catégorie. L'engagement des œuvres de fiction, aujourd'hui, se borne souvent à de simples mentions mal intégrées, plaquées artificiellement sur un propos, sans aucun développement, aucune exploitation réelle de l'état de fait évoqué, aucun approfondissement de la problématique - quand il ne se limite pas à un simple skin custom « couleur de peau » ou « femme à poigne », comme si une présence seule suffisait à induire un quelconque progrès, et comme s'il suffisait de respecter des quotas pour pouvoir dormir sur ses deux oreilles avec le sentiment du devoir accompli (ce qui est d'un cynisme - involontaire - glaçant).

Pour en revenir à nos X-Men, comme souligné plus haut, ils unissaient sous leur bannière toutes les différences de manière égalitaire, sans en privilégier ou en négliger aucune ; et c'est cela (et seulement ça) « être inclusif ». Soit, à nouveau : tout le contraire de ce qui se pratique actuellement - à savoir : inventer sans cesse de nouvelles catégories, de nouvelles distinctions (à tort ou à raison, c’est un autre débat), sur la base du sacro-saint « ressenti personnel » (particulièrement en vogue depuis qu'une certaine sociologie s’est piquée de jouer les gourous - les gogos étant plus enclins à lâcher des fortunes quand on leur dit exactement ce qu’ils désirent entendre). Après quoi l'on a coutume d'exiger que ces catégories soient toutes traitées, soit ensemble, soit au cas par cas, que le cadre narratif soit approprié ou non.

Sauf que créer une catégorie, en substance, c'est adopter une logique d'exclusion vis-à-vis de l'autre. En substance, c'est lui dire : « je ne suis pas comme toi ». Et par effet-miroir : « tu n'es pas comme moi ». Symboliquement, c'est une forme de rejet, exercée à l'initiative de celui qui crée la catégorie (ou qui s'en revendique), mais souvent imputée à celui qui n’y appartient pas (lequel ne fait que la subir, pourtant, dans ce contexte. Il n’empêche que oui, évidemment, la création de ces catégories apparaît souvent comme la conséquence d’un rejet subi ou ressenti par celles et ceux qui s’en réclament, mais ce n’est pas de cela dont on parle ici. Le rejet subi, c’est une chose. Le rejet qu’on se fait subir à soi-même, c’en est une autre - même si les deux sont étroitement liés. Il est évidemment qu’on ne va pas régler un problème de « rejet » par « davantage de rejet ». Lire Tokyo Babylon pour approfondir, sans quoi on n’est pas couchés).

Toute ressemblance avec des évènements réels ne serait que fortuite. Il paraît.

Partant de ce principe, se classer dans une catégorie, c'est s'exclure soi-même de ceux qui n'appartiennent pas à celle-ci ; si bien que chaque catégorie « incluse » dans une oeuvre entraîne une « exclusion » proportionnelle de toutes les autres, qui peuvent se rapprocher, parfois brièvement se rejoindre, mais qui se définissent exclusivement par ce qui les différencie (soit : les exclut les unes des autres), plutôt que par ce qui les rassemble (façon X-Men : la différence, et point barre). Par conséquent, plus les « woke » veulent être inclusifs et moins ils le sont. Comme avec l'histoire du gruyère, en somme, même si c'est en réalité un emmental : plus y'a de gruyère, plus y'a de trous - plus y'a de trous, moins y'a de gruyère. Et bien là, c’est pareil : plus il y a d'inclusion, moins il y a d'inclusion. C’est tout bête. On clive à l’infini au lieu d’essayer de rassembler, puis on se plaint virulemment de ces clivages. Et ça énerve les gens. Hier, ceux d'extrême droite, les beaufs et les réacs’. Aujourd'hui, combien d’individus comme vous et moi, qui ne supportent ni le racisme, ni le sexisme, ni l’homophobie, mais qui sont lassés de ces récriminations constantes et de ces procès sans discernement, sans gradation, refusant de s’identifier à ce nouvel extrémisme « for the greater good ». Entre les deux extrémités du spectre (si l'on en revient aux X-Men, encore : entre les pro-humains fanatiques et les Mauvais Mutants de Magneto), une grogne grandissante se fait entendre dans les rangs du plus grand nombre, qui passe progressivement de l’intérêt à l’indifférence, puis à la lassitude. D’alliés potentiels, ces gens deviennent simples sympathisants, puis observateurs distanciés, puis réfractaires à contrecœur. Leur bonne volonté usée par les procès à répétition, combien finiront par tomber dans le piège de l’amalgame et décréter « ben si c’est ça le féminisme, le véganisme, que sais-je, je n’en suis pas ! ». Je n’invente rien. C’est en train d’arriver là, maintenant. Quelqu’un quelque part dans le monde est en train de taper ça sur Facebook, sur Youtube, sur Twitter, peu importe. C’était déjà ma crainte lorsque j’ai commencé à écrire sur le sujet il y a un an, et l’évolution des réseaux sociaux dans l'intervalle tend à me donner raison. Encore n’est-ce sans doute là que le début… mais dans le camp des woke, on préfère se persuader que « c’est juste les gens qui sont de plus en plus cons ». Evidemment. « Les nazis étaient nos alliés, Capitaine ». Ils l'ont dit dans Patlabor 2.

Impossible de ne pas revenir ici sur le fameux « problème Apu », qui a marqué les Simpson d’une lettre écarlate.

Aurait-il eu le teint d'Homer qu'au moins, il aurait pu en rire jaune.

Pour paraphraser les auteurs du show, pendant plus de trente ans, le personnage n'a pas posé problème mais tout à coup, parce qu'un acteur de la communauté Indienne produit un reportage à charge, voilà que ce même personnage devient une affaire de racisme - qu’il convient de régler dans les plus brefs délais.

Sauf que non.

Déjà, parce qu’Apu est sans conteste l'un des habitants les plus plus positifs et les plus sains de tout Springfield, qui compte quand même un sacré paquet de « cassos » dans ses effectifs : optimiste, travailleur, serviable, dépourvu de mesquinerie, écrit avec une vraie tendresse d’auteur, il est loin d’un Homer, d’un Smithers ou d’un Krusty, pour n’en citer que trois parmi des centaines d’autres.

Ensuite, parce que tous les personnages des Simpsons sont des caricatures, et qu’ils véhiculent donc tous des clichés propres aux catégories auxquelles ils se réfèrent (dans la mesure où c'est le propre de la caricature. Parce que bon sang, si on va par là, ils devraient dire quoi, les cathos, avec Flanders ? Ou les syndicats de flics, avec Wiggum ? Sauf que voilà, les cathos et les flics, tout le monde s'en balance, sur Twitter, tu penses, c'est des méchants, ils sont pas woke, t'as vu, alors ils l’ont bien mérité !).

Enfin, et à mon sens c'est le plus grave, parce que quand Kondabolu titre son reportage « le Problème avec Apu », il fait preuve d’une malhonnêteté intellectuelle indigne d’une personne respectable. Ce n'est pas comme s'il titrait « y a-t-il un problème avec Apu ? », ce qui aurait été tout à fait légitime, parce que la question vaut d’être posée. Non. Le sort d'Apu est déjà réglé dès l’intitulé et ça, on pourra bien le justifier comme on le voudra, c’est un sophisme de bas étage, qui relève de la manipulation d’audience et qui nous apprend tout ce que nous avons besoin de savoir, tant au sujet de la démarche que de la façon dont elle a été conduite par l’intéressé. En effet, si l’on part du principe qu’il y a bien un problème et que cela ne prête pas à débat, il y a gros à parier qu’on ne retiendra que les témoignages allant dans ce sens. Quitte à les provoquer (sans nécessairement le vouloir, d’ailleurs). Pour contextualiser, admettons que vous fassiez partie de la communauté Indienne installée aux Etats-Unis, et que l’un de vos compatriotes célèbre vienne vous trouver caméra au poing pour vous demander « si vous avez un problème avec Apu », vous vous direz quoi, sur le coup ?

A cela, plusieurs réponses possibles :

- « Qui est Apu ? » : parce que vous ne connaissez pas la série ; auquel cas votre intervieweur va vous l'expliquer dans les grandes largeurs, mais en fonction de son biais initial. Il va vous décrire Apu tel qu’il le perçoit, à tort ou à raison (c’est un autre débat). En conséquence de quoi vous remettrez-vous à son jugement et répondrez-vous : « ha ben oui ben en effet c'est pas très très bien de faire ça monsieur ».

- Ou alors vous vous direz : « ce type me demande si j'ai un problème avec Apu... c'est donc qu'il y a potentiellement un problème avec Apu... je n'y avais pas réfléchi jusqu'ici (sous-entendu, donc : je n'avais pas de problème) mais maintenant que j'y pense, c'est vrai que... ».

- Ou bien : « ce type est Indien, il me demande si j'ai un problème avec Apu, je suis Indien aussi, si je réponds par la négative, pour quoi est-ce que je vais passer à ses yeux - ou aux yeux de ma communauté, quand le reportage sera diffusé ? ».

- Ou enfin : « oui, c’est bien qu’il en parle, j'ai toujours eu un problème avec Apu », évidemment, parce qu'il y en a, on ne va pas le nier non plus. Toute caricature fâchera forcément des membres de la communauté caricaturée, soit de façon directe, soit de façon indirecte (parce que des imbéciles s’en empareront pour jouer le jeu pervers de la stigmatisation, à commencer par les enfants dans les cours de écoles). Est-ce qu'on doit cesser de caricaturer pour autant ? C'est un autre débat aussi. Potentiellement, on le pourrait, bien sûr, mais pour être équitable, il faudrait cesser toute forme de caricature, à l'encontre de quelque communauté que ce soit - y compris celle des flics et des cathos et là, ça ennuierait quand même pas mal de monde sur Facebook, qui devrait trouver autre chose à faire de ses longues journées de désœuvrement.

Bref. Qu’on soit pro ou anti Apu, la question n’est pas là. Kondabolu a tout à fait le droit d'avoir un problème avec le personnage et de le faire savoir - tout comme il a le droit de se faire le porte-parole de toutes celles et ceux qui souffrent de cette représentation mensongère. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, par contre, c'est d'imposer sa vision comme une vérité absolue et de prétendre représenter l'entiereté de sa communauté. Surtout quand il préfère reccueillir les témoignages de « blancs » venus battre leur coulpe en public pour montrer qu'ils sont plus « woke » que leur prochain (comme jadis les curés se flagellaient avec des orties fraîches pour prouver leur grande dévotion à Dieu, mais avec un brin de condescendance raciste en prime), plutôt que de donner la parole aux Indiens qui apprécient Apu (puisqu'il y en a). Car soit il n'a pas interrogé ces derniers, soit il n'a pas jugé leurs interventions dignes de figurer dans son documentaire, préférant privilégier celles des blancs partageant son point de vue, refusant par-là même de prêter sa voix à tout un pan de sa communauté, refusant symboliquement à ses pairs le droit à la divergence d'opinion - un manque de respect manifeste de sa part, d’autant plus condamnable qu'il vient « de l'intérieur ».

Alors oui, effectivement, j'ai procédé à une sélection préalable. Comme Kondabolu, en somme. Après je ne suis allé chercher ni très loin, ni trop longtemps.

Je suis une feignasse, j'ai pris ce qui me venait sous la main.

On pourra objecter :

"oui mais rien ne prouve que ce sont vraiment des Indiens qui ont écrit ces lignes".

Certes.

On voit bien que cet homme est typé Breton.

Donc quoi ?

On supprime Apu parce que quelques-uns ont un problème avec lui ? Par extension, dès que quelqu'un a un problème avec quelque chose, on supprime ce quelque chose ? Non parce qu’il y a des gens, je ne sais pas si vous êtes au courant, ils ont des problèmes avec les « noirs », avec les « juifs », avec les « homos », et que sais-je encore... Alors on supprime ceux-ci des fictions, on les fait disparaître du paysage audiovisuel mondial ? Ou bien on vise uniquement QUE les problématiques qui NOUS semblent dérangeantes, au prétexte « que nous sommes woke et que du coup NOUS AVONS TOUJOURS RAISON » (exactement ce dont est convaincu le type qui a un problème avec les « noirs », les « juifs » ou les « homos », au passage, tout aussi persuadé que nous d’y voir plus clair que son prochain). Ou alors on fait ce que préconise Adi Shankar, on réécrit le personnage pour le sortir de la caricature, dans un show où tous les personnages relèvent de cette dernière ? Quel sens cela aurait-il ? Ne faudrait-il pas, pour être « juste », réécrire alors également tous les autres personnages, et demander à Ken Loach de prendre la suite du scénario ?

Au-delà, le procédé suffirait-il à faire cesser la stigmatisation de la différence et les moqueries de cour d’école ? Évidemment que non, surtout durant les premières années de nos existences. On trouvera toujours quelque chose, l’être humain est ainsi fait. Il suffira d’être trop gros, ou pas assez, d’avoir un appareil dentaire, les oreilles décollées, un strabisme, des boutons, les cheveux roux, un défaut d’élocution, de trop bonnes notes, un tee-shirt sans marque, j’en passe et des plus accessoires pour que les doigts se pointent et fusent les quolibets. C’est triste, mais c’est comme ça. Quiconque a lu les X-Men en fait son affaire. Ce n’est pas faute de répéter à nos bambins « que ce n’est pas bien », que ça fait de le peine aux autres et qu’il faut se respecter mutuellement. Quel poids ont ces préceptes éducatifs, quand « se moquer » est « tellement amusant » ? Autant débrancher internet, à ce compte-là, parce que c'est un registre dans lequel il s'éclate.

Or cette polémique est un bon reflet de la problématique « SJW », à savoir : une réflexion de surface, populiste et limitée (à 140 caractères ?), mais produite par des gens intimement convaincus du contraire (nous le sommes tous, moi le premier) - réflexion qui ne souscrit pas aux exigences de la dialectique tant elle est sûre de son fait (et n’est-ce pas précisément pour éviter ce genre d’écueil qu’on l’a inventée, la dialectique ?), l’idée-même d’antithèse étant perçue comme une forme d’aberration, d’irrationalité (« pourquoi aller se chercher des antithèses quand on a raison ? »), une faute morale qu’il est nécessaire de condamner publiquement lorsqu’un interlocuteur la commet - ceci, en lui collant sur le dos des étiquettes infâmes et sur-mesures (hein, Capitaine Goto ?!), ou en appelant au lynchage public, comme si c’était sans conséquence - ou pire, comme si c’était « bien fait »...

Or du point de vue de la raison, à titre personnel, je ne cesse de m’interroger : comment justifier un tel paradoxe ? Que les individus d’extrême droite aient recours à de tels procédés, à la rigueur, je peux comprendre, d’une certaine manière, ça fait partie de la panoplie. Mais que des individus se réclamant « de la justice sociale » et revendiquant leur place « dans le camp des justes » en fassent autant, avec leur propre vocabulaire, leur propre terminologie, sans qu’à aucun moment un signal d’alarme ne sonne dans leurs têtes avec des flashs en rouge, j’avoue, ça me dépasse et ça m’effraie, aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain.

Peu importe qu'on défende de « bonnes » valeurs ou que les causes dont on se réclame soient pleines de bon sens (le drame, c'est qu'elles le sont souvent) : ces postures, méthodes et réflexions les salissent dans les grandes largeurs , au point de leur faire presque autant de mal que leurs adversaires du moment (à ce sujet, lire Shakespeare. Hamlet, a minima. Il a raison, Hamlet. Sa vengeance est justifiée. Il n’empêche qu’au final, tout le monde est mort, lui y compris, et il aura fait plus de victimes innocentes que l’assassin auquel il se confronte).

Pour prendre un exemple concret (autant que récent) : qu’une femme développeur soit licenciée pour avoir répondu de façon potentiellement déplacée à un commentaire idoine (c’est un autre débat), et voilà que bondissent à juste titre les internautes portés sur l’équité et la justice sociale ! Jusque-là, j’arrive à suivre, je comprends la démarche et je l’approuve. Qu’un community manager, deux semaines plus tard, réponde de façon potentiellement déplacée à un commentaire idoine (c’est un autre débat itou), et voilà que ceux qui s’indignaient hier sont les premier à haranguer son employeur pour exiger son licenciement. C’est là que je décroche, clairement. Je ne comprends sincèrement pas comment on peut être à ce point aveugle, ou prétentieux, ou égocentrique, ou de mauvaise foi pour pouvoir s’indigner de ce qu’on préconise, et préconiser ce dont on indigne, sur la seule base d’une différence d’opinion (ici : « je suis d’accord avec la première, et en désaccord avec le second »). Je veux dire… réclamer un licenciement, comme ça, comme si on demandait des Haribos à Halloween ! On n’a jamais cherché du boulot ou quoi ? On n’a jamais galéré, dans la vie ? On trouve normal d’en arriver à ces extrémités pour un commentaire qui ne nous a pas plu ? Oui ? Bon ben alors qu’on ne critique pas l’éditeur qui a viré la programmeuse en question, vu que c’est exactement ce qu’il a fait. En ce qui me concerne, je m’y tiens : ce qu’il a fait est condamnable - et l’est dans tous les p*tains de cas de figure (sauf faute grave relevant du pénal, ça va sans dire, et on n’en est pas là).

Considérer comme « bien fait » ce qui nous révulse dans un autre contexte, ça n’a rien de sain, rien de sensé et rien d‘intelligent non plus, loin s'en faudrait : on entre ici dans le champ du pathologique, avec un glissement des valeurs morales à hauteur de nombril. Ce n’est pas du X-Men, ça. Ni du Clamp, ni du Oshii ni même du Tim Burton (Edward Scissorhand, autre exemple d’œuvre « SJW » réussie). Ce n’est même pas de la Justice Sociale. C’est de la chasse aux sorcières en bonne et due forme - et finalement, quelle ironie, puisqu’il s’agissait du sujet du dernier Doctor Who en date. Or s’il faut vraiment établir un distingo (qui tombe pourtant sous le sens), on sera avisé de lire The Crucible d’Arthur Miller (autre œuvre engagée exceptionnelle qui, contrairement à l’épisode de Doctor Who susmentionné, vaut symboliquement pour toutes les chasses aux sorcières présentes, passées et à venir).

On prétend défendre de juste causes mais dans les faits, on traque à la loupe le moindre élément qu’on pourra interpréter comme une atteinte aux valeurs chéries des réseaux sociaux, dans le seul et unique but, semble-t-il, de le reposter sur son mur accompagné d’une réplique bien sentie, espérant ainsi gagner le respect (voire l’admiration) de nos semblables. Il s’agirait finalement moins de militer (même si ça n’empêche pas une forme de sincérité) que d’apparaître aux yeux de la communauté comme « un membre actif et méritant », la popularité et les RT en prime. Parce que peut-être que je manque de recul et qu’à force de déconvenues, le regard que je porte sur ces individus est trop amer, je suis près à l’admettre, mais plus le temps passe et plus j'ai l'impression d'assister à un autre glissement, du champ du « militantisme » (pour lequel je peux conserver un relatif respect, même quand il dérape) à celui du « cyber-loisir », comme si la revendication n'importait plus autant que le fait d'y aller de son bon mot et d'éblouir son monde à grand coups de catch-phrases provocatrices. Plus le temps passe, oui, et plus ça ressemble à un exercice de style, une compétition, un énième challenge internet où chacun rêve de briller à son tour et où les causes défendues ne sont plus qu’une occasion pour nous de nous faire mousser.

Réseaux Sociaux in a nutshell.

En tout cas est-ce ainsi que les autres, ceux qui n’appartiennent pas à cette communauté (soit par choix, soit par nature), finissent par percevoir ces prises de positions - et ça aussi, de mon point de vue, c’est dramatique, pour les raisons évoquées ci-avant.

D’autant que les vautours ont bien pigé le truc : ils ont compris qu’il y avait un marché, qu’il y avait un public, et ils voient dans ces causes (et ces extrémités ) un produit d’appel comme un autre, et une source de profits proportionnelles, marchandisant sans vergogne les engagements d’autrui (sites de pétitions en ligne, si vous me lisez...). Pourquoi s’en priveraient-ils, d'ailleurs, quand il suffit de relooker ses personnages façon « minorités automne-hiver » (abjecte condescendance, encore, que ces changements purement cosmétiques, quand ils ne s'accompagnent pas de développements assortis !) pour se mettre Jean-Eudes dans la poche, ou quand ils n’ont qu’à annoncer un casting 100% féminin pour refourguer n'importe quel nanar bas du front à son public ? Si celui-ci se plaint ensuite du côté « nanar », il suffira de faire comme s’il se plaignait du côté « casting féminin » (oui, il y a des gens pour se plaindre de ce genre de choses, on est d’accord, ce n’est pas pour autant que TOUS les gens qui se plaignent le font pour cette raison). Puis d’ajouter « qu'il est sexiste et qu'il ne supporte pas le changement ». C'est ce qui est arrivé avec Ghostbusters 2000-truc, et c'est ce qui se passe actuellement avec la saison 11 de Doctor Who, dans des interviews édifiantes de mauvaise foi (à moins que ce ne soit de la bêtise ?).

Et là, je rassure les deux clampins qui m’ont lu jusqu’au bout (sans doute dans le seul but de m’afficher ailleurs, je ne me fais pas d’illusions, chat échaudé craint l’eau froide), j'aborde ma conclusion et revient à la question initiale.

Est-ce que les SJW ont ruiné Doctor Who ?

Non.

Ce sont Chibnall et Whittaker, qui ont ruiné Doctor Who.

Il se trouve que Chibnall et Whittaker sont ce que la sphère internet a pris l’habitude d’appeler (à tort ou à raison) des SJW, ou woke, ou whatever (il suffit de lire leurs interviews en anglais pour en avoir la confirmation, ces deux-là ne faisant pas dans la finesse non plus).

Est-ce que c'est parce qu'ils sont « SJW » qu'ils ruinent le show ?

Non plus.

C'est parce qu'ils sont intellectuellement limités. Parce que les scripts de l’un sont désastreux, et parce que le jeu d’actrice de l’autre est navrant ; et parce que leur capacité conjointe à se remettre en question est inversement proportionnelle à la haute estime qu’ils ont d’eux-mêmes.

Au risque de me répéter, les scripts de Chibnall et de ses sous-fifres seraient objectivement calamiteux, même défaits de leurs éléments « SJW ».

Ceci étant, la présence de ces éléments découle directement de leurs limitations intellectuelles (je me répète encore mais non, ce n’est pas un jugement de valeur, oui, je suis limité aussi, ce n’est pas une façon implicite de les prendre de haut, juste un constat. Ils ne sont ni Clamp, ni Mamoru Oshii, leurs productions en attestent – et encore Clamp et Oshii ont-ils leurs propres limites également).

Il n'y a pas de hasard.

Leur réflexion sociétale est à la hauteur de leurs prestations d'artistes, si bien que même s'il n'y a pas de rapport de cause-à-effet direct, les deux restent étroitement liés. Si Chibnall était capable d'écrire de bonnes histoires, il saurait aussi dépasser cette « réflexion » de surface et explorer ces thématiques « woke » plus en profondeur, de façon plus efficace, plus naturelle, plus convaincante et moins condescendante, sans oublier d’en dévoiler les ambiguïtés et les potentielles contradictions (ce qui aurait d'ailleurs un intérêt réel). Surtout : il saurait intégrer cela harmonieusement à ses trames, comme les X-Men et tant d'autres l'ont fait longtemps avant lui (avec ô combien moins de prétention) à des époques que les nouvelles générations jugent pourtant avec beaucoup de mépris (encore). En bout de course, le public n’en serait que plus réceptif aux messages qu’il veut faire passer.

Non parce qu’il faut la voir pour la croire, cette saison 11, bon sang.

Compte tenu des antécédents de Chibnall sur la série ou sur Torchwood, on était en droit de s’attendre à quelque chose de médiocre, voire de mauvais, mais pas à ce point-là - et nombreux sont ceux qui partaient conquis d'avance et dont le verdict, aujourd’hui, est plus véhément que le mien (déception oblige). La dégringolade des audiences ne trompe pas.

Car peu importe les bonnes intentions du showrunner, dont il n’y a pas lieu de douter – mais qui n’excusent rien.

Choisir une femme comme premier rôle juste pour choisir une femme (ce n'est absolument pas exploité dans la série) et s’en féliciter, en faire un argument de vente, c'est sexiste.

Un contre-exemple parfait.

Choisir comme compagnon un « noir », une « paki », et un « vieux blanc » (il va sans dire que ce n’est pas exploité non plus) et en faire pareillement un argument de vente, c'est raciste (pour ce qui est des deux premiers, le troisième n'étant là que comme alibi).

Décréter qu'un personnage est « dyspraxique » et ne pas l'exploiter (trois mentions en sept épisodes, sans que cela n’apporte ni ne serve à rien), c'est faire dans le putassier, encore. Pas dans l'inclusion. C'est vulgaire et dénué d’intérêt. C'est exploiter un état de souffrance réelle à des fins narcissiques, en mode « t’as vu, je suis moderne, je parle de tout, c’est-y pas chouette ? ».

Ben non, a priori, ça ne l’est pas. Apu, si tu nous regardes...

Alors quand de surcroît, il faut se farcir des leçons de morale niveau primaire, des méchants sortis d’un programme Piwi (comme le vilain raciste de l'espace qui vient du 57 siècle exprès pour empêcher Rosa Parks de refuser de céder sa place, ou le méchant politique américain qui magouille et qui parle mal aux gens) ; ou qu'on te peint ladite Rosa Parks comme une oie blanche (un comble, toujours !) sous prétexte qu’elle vivait dans les années 50, c'est intellectuellement insoutenable. ça ne fait rien avancer, ça n'apporte rien, ça colle d'autres clichés moisis dans la tête des spectateurs qui n'iront pas voir au-delà - c'est même dangereux, parce que c’est pour la « bonne cause » et qu’on ne va pas s’en méfier, dès lors, ni aller voir au-delà . Or qu’y trouve-t-on, au-delà ? Une saison qui passe son temps à piétiner allégrement tout ce qu'elle croit défendre, avec une bonne volonté qui fait peine à voir et n’en fait pas moins de dégâts, alors qu'au fond, elle ne propose rien de nouveau, elle s'en donne juste l'impression : depuis le reboot avec Eccleston, la tolérance, l'humanité, l'égalité entre les êtres, quelle que soit leur origine, leur apparence ou leur sexualité, a toujours été au cœur de la série. Le Doctor a toujours été un « SJW » de l'espace (les méthodes douteuses et les raisonnements simplistes en moins - même s'il se fourvoie souvent, et si ce sont ses compagnons qui ont à charge de produire l'antithèse ; c'est même leur première raison d'être). Quand il embrasse Jack Harkness à pleine bouche dès la saison 1, sans que rien ne l'annonce, avec un naturel désarmant et miraculeux, la scène est remarquable, inattendue, intense, universelle. En tant qu'hétéro, on ne se dit pas « haaa, beuuurk, propagande LGBTQ+ », mais « voilà l'avenir : un monde où la notion de genres est devenu obsolète ». ça tombe sous le sens, comme une évidence. Parce que c'est, là encore, amené avec finesse. Et c'est brillant, pour citer le Doctor.

Brillant, on vous dit.

A l'inverse, quand Chibnall insère de force un homme enceint dans un épisode où celui-ci n'a pas la moindre espèce d'utilité, et qu'il le met en scène avec la subtilité d'un scénariste de la Croisière s'Amuse, renouant sans sourciller avec tous les clichés propres aux futures mamans (hystérie en tête), ça ne prend pas, parce que ça ne peut pas prendre.

KAAA... MEEEE... HAAAA... MEEE...

(pardon, mauvaise légende)

(on voit très bien qu'ils lancent une Big Bang Attack)

C'est tellement grotesque, et vulgaire, et binaire, et artificiel, qu'on est embarrassé, agacé, consterné, avec l'impression d'être pris pour des imbéciles par un showrunner qui ne l'est pas moins. Et ainsi en va-t-il, hélas, de la plupart des œuvres, polémiques ou réflexions marquées du sceau « SJW », pour les raisons évoquées ci-avant et avec toutes les conséquences que ça implique.

Donc non, définitivement non, cela ne suffit pas à ruiner quelque truc que ce soit. Mais ça y contribue.

Est-ce que ça implique que l’art, même populaire, ne doit pas s’engager ? Bien au contraire, comme nous avons pu le détailler à travers de nombreux exemples. Quand l’art populaire s’engage, il peut toucher plus fort et juste que n’importe quel pamphlet ou n’importe quel grand discours, de façon profonde et durable. Cependant ce n’est pas à la portée de n’importe qui. La création artistique, ce n’est déjà pas simple en soi, sans quoi nous serions tous des artistes (et je t’arrête tout de suite, non, nous ne le sommes pas). Mais se lancer dans une œuvre engagée ? C’est peut-être bien la forme de création la plus exigeante et la plus difficile à équilibrer qui soit. Cela ne se fait pas à la légère, sur une impulsion. Cela ne se gère pas comme un compte Twitter. Cela demande une culture, une réflexion, un recul sur soi et sur le monde que nous n’aurons sans doute jamais, nous, simples mortels, et qui sont l’apanage d’une élite silencieuse. Or je ne sais pas vous mais moi, je ne suis pas Arthur Miller. Au mieux, je pourrais être Stan Lee, aussi longtemps que je saurais faire preuve d’humilité dans ma façon d’aborder ces registres ; et où je ne perdrais pas de vue la place qui est mienne dans la chaîne des consciences. Après tout, ce qui ruine les X-Men, ce sont tous ces moments où l’on évacue son propos social pour aller taper du monstre dans l’espace. Enième preuve (s’il en est besoin) que ce n’est pas le « quoi ? », qui fait souci, mais le « comment ? » ; si bien qu'on se demandera quel rôle a joué la démocratisation d'internet, et plus encore l'avènement des réseaux sociaux, dans cette peoplisation de l'engagement, cette casualisation de l'effort intellectuel - avec comme maîtres-mots simplification outrancière, quête d'une approbation communautaire et discours (con)descendant. Peut-être n'est-ce pas un hasard si tous les exemples d'oeuvres « SJW » réussies qui émaillent cet article datent d'il y a vingt ans (a minima). Peut-être cette évolution des mentalités est-elle symptomatique d'un phénomène plus large et plus global, qu'il conviendrait d'étudier avec impartialité - mais pas sans angoisse, sans doute.

.

Après, bon, il faut savoir relativiser : ruiner une série comme Doctor Who ou une saga comme Star Wars, ce n'est pas grave en soi, ce ne sont que des œuvres de divertissement, et elles ont plutôt bien tenu sur la longueur. D'autres auront périclité bien plus tôt.

Par contre, et ça a toujours été mon cheval de bataille à moi, ruiner les causes que l'on prétend défendre, que ce soit par bêtise, par ignorance, par limitation intellectuelle, par arrogance ou pour le like (et même si on est investi des meilleures intentions du monde), peu importe, c'est intellectuellement, moralement et humainement inacceptable. C'est anéantir d'une main ce qu'on cherche à construire de l'autre. Être à soi-même son propre adversaire. Se rendre indigne des bannières sous lesquelles on milite. Faire partie du problème, et pas de la solution.

Si cette conviction-là suffit à faire de moi une saloperie infréquentable, comme on le raconte, so be it.

J'ai ma conscience pour moi.

*

En guise de post-scriptum personnel, arrivé à ce point de mon post, je sais bien ce que vous vous dites, avec l'humanité et l'empathie qui vous caractérisent :

Et c'est sans doute vrai, hein, d'une certaine manière, si on ne veut retenir de ces dix pages Word que les deux lignes finales, ou le paragraphe qui va suivre. Seulement sachant comment ça tourne à chaque fois que je prends la plume, je suis un peu contraint de les écrire aussi, ces ouin-ouin, par la force des choses.

Ceci étant, comme chacun d’entre nous, il a pu m’arriver de déraper, je le reconnais de bon coeur, et j’avais parfois de bonnes raisons de le faire (parce que j'étais fatigué ou triste ou en colère ou que sais-je encore), et d’autre fois rien qui puisse l’excuser (et cela arrivera sans doute encore, hélas, car moi aussi, à ma façon, je suis un « SJW », sinon comment expliquer cet article ?). Cependant j’ai toujours exprimé ce que j’avais à exprimer de manière franche, directe, sans détour ; et lorsqu'il y a eu clash, ça a toujours été de manière frontale et en un-contre-un. Je n'ai jamais monté des cabales en mp, je n'ai jamais lêché de bottes, je ne me suis jamais cherché d'excuses (même quand j'en avais - et p*tain, qu'est-ce que j'en avais !), je ne me suis jamais justifié (même quand je le pouvais, et p*tain, qu'est-ce que je le pouvais !). Au-delà, je n'ai jamais appelé au lynchage, je n'ai jamais striké, je n’ai jamais réclamé de licenciement ou demandé qu’on s’en prenne à mon interlocuteur, verbalement ou physiquement, je n’ai jamais appelé mes contacts à humilier ou à harceler quelqu’un dont les propos ne me convenaient pas, je les ai toujours laissés libres de leurs actes (car ce sont des amis, et pas des faire-valoir). De même, je n’ai jamais joué les gendres parfaits en public pour bitcher en privé, et dans une certaine mesure, autant que faire se peut, je n’ai jamais « dégaîné le premier ».

Et vous ?

Pas d'insinuation ici, il s'agit d'une vraie question.

A mettre en perspective avec le reste de mon propos, d'ailleurs.

La réponse, elle, vous appartient - et n'appartient qu'à vous.

C'est chiant, hein, les leçons de morale ?

My point, exactly. :)

*

Soudain, sans que rien ne l'annonce : comme une envie de revoir The Thin Red Line.

Plusieurs visages, mais une même âme.